난방·산업 부문 배출이 전체 40%…전력 중심 에너지 전환에 구조적 한계

지역난방 고도화, 재생에너지 활용, 수소·히트펌프 기술이 해법으로 부상

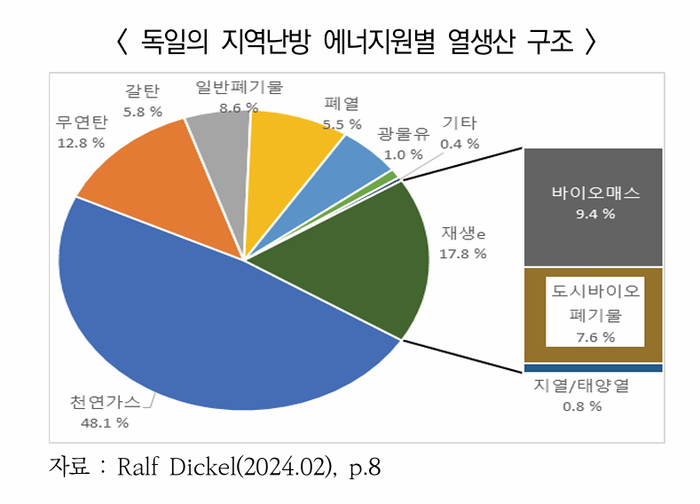

▲독일의 지역난방 에너지원별 열생산 구조. 에너지경제연구원

전력 부문에서 재생에너지 확대에 앞서온 독일이 이제 열에너지(난방·산업열) 부문의 탈탄소화라는 구조적 난제에 직면했다. 에너지경제연구원이 최근 발표한 보고서에 따르면 독일은 온실가스 배출의 약 40%가 열에너지 사용에서 발생하고 있음에도 아직 전환 속도가 더딘 상황이다. 이에 지역난방 체계 개선, 재생열 활용, 수소 기반 기술 적용 등 보다 정교한 전략이 요구된다는 지적이 나온다.

4일 에너지경제연구원이 발간한 '세계 에너지시장 인사이트 제25-5호'에 따르면 독일은 전체 에너지 소비에서 열에너지가 약 50%를 차지하고 있으며, 이 중 약 40%가 여전히 화석연료 기반이다. 이는 전력 분야의 탈탄소화 진전과 대조적으로, 열부문에서의 온실가스 배출이 상대적으로 정체돼 있다는 점을 나타낸다.

보고서는 특히 독일의 열에너지 탈탄소화가 지연되는 구조적 배경으로 △기존 열공급 인프라의 노후화 △산업 및 건물 부문의 분산 구조 △재생열 활용률의 낮은 수준 등을 지적한다. 독일은 전통적으로 가정용 난방에 천연가스를 주로 사용해 왔고 산업 부문에서도 고온 공정에 화석연료 의존도가 높다.

이러한 상황 속에서 독일 정부는 '에너지 전환(Energiewende)' 전략의 일환으로 열부문 전환을 위한 3대 정책 축을 제시하고 있다.

우선 기존 보일러 시스템을 전기히트펌프나 바이오에너지 기반 시스템으로 전환하고, 지역난방망을 저온 방식으로 고도화하는 계획이 추진 중이다. 또한 태양열·지열 등 재생에너지원을 난방열로 활용하는 기술 개발과 실증사업이 확대되고 있다.

보고서는 특히 수소 기반의 고온 열공급, 스마트 제어를 포함한 열망 최적화 기술, 그리고 열에너지 저장 시스템 도입이 향후 열부문 탈탄소화의 핵심 기술로 부상할 것으로 전망했다.

다만, 이러한 기술이 아직은 상용화 초기 단계고 설비 투자 비용과 제도적 인센티브 부족이 확산의 장애 요인으로 작용하고 있다고 진단했다.

에너지경제연구원은 “독일은 열부문에서의 탈탄소화가 전반적인 탄소중립 목표 달성의 결정적 변수"라면서 “전력 위주 정책을 넘어서 난방, 산업 열, 건물 구조에 맞춘 맞춤형 정책 전환이 시급하다"고 분석했다.