20년간 강화된 ‘대주주’ 기준…대주주 요건 10억원 환원 두고 의견 분분

대주주 기준 논쟁의 핵심 쟁점 “변동성 키운다” vs “주가엔 영향 없어”

정부가 주식 양도세를 내는 대주주 기준을 기존 50억원에서 10억원으로 되돌리겠다고 발표한 가운데 여당 내에서 논쟁이 확산하고 있다. 주식 양도소득세의 대주주 기준 강화를 두고 주식시장 활성화와 조세 형평성에 대한 관점이 서로 충돌하고 있다. 대주주 기준 하향 반대 청원에 동의한 사람은 나흘 만에 11만명을 넘겼다. 정청래 더불어민주당 대표는 “앞으로 비공개로 토론하자"며 진화에 나섰다.

지난주 여당 내에서 이소영 의원과 진성준 의원이 공개적으로 맞붙었다. 주식 양도소득세 대주주 요건 강화에 반대하는 이소영 의원은 “서울 아파트 평균 가격이 14억원이 넘는 상황에서 서울 아파트 한 채 가격도 안 되는 주식 10억원어치를 가지고 있다고 '대주주가 내는 세금'을 부과하는 게 상식적인 것인지 의문"이라고 말했다. 이에 진성준 의원은 “세입 기반을 복구해야 한다"며 “주식 양도세 부과 대주주 요건을 원상회복해야 한다"고 주장했다.

20년간 강화된 '대주주' 기준…10억 원은 상식인가, 과도한가?

두 사람의 의견이 갈리는 지점은 '주식을 팔아서 생긴 소득에 세금을 내야 하는 주주의 기준을 얼마로 정할 것인가'다. 한국은 주식 양도소득세를 1999년에 도입할 때부터 '대주주' 요건을 뒀다. 대부분 소액 투자자는 원칙적으로 상장주식 양도차익에 세금을 내지 않는다. 지분율과 시가총액이 기준 이상이면 대주주로 판정되고 양도소득세 부과 대상이 됐다. 세율은 과세표준 3억원 이하는 20%, 3억원 초과는 25%다.

▲상장주식 대주주 요건 변화 추이

대주주 요건은 지난 20년간 계속 확대됐다. 1999년 상장주식 양도소득세를 도입할 때 지분율 5%에서 이듬해 지분율 3% 이상 또는 시가총액 100억원 이상으로 확대됐다. 2013년 지분율 2% 또는 시총 50억원, 2016년 지분율 1% 또는 시총 25억원, 2020년 지분율 1% 또는 시총 10억원으로 계속 확대됐다.

그러나 윤석열 정부 때인 2023년 12월 '주식시장 활성화'를 이유로 대주주 요건을 50억원 이상으로 올렸다. 지난 1일 기획재정부가 발표한 자료에서 주식 양도소득세 대주주 기준 '환원'으로 표현한 이유다. 기획재정부는 “대주주 기준 완화의 주식시장 활성화 효과는 제한적"이라며 “대주주에 대한 과도한 감세로 조세형평성 저해 우려에 따라 환원한다"고 밝혔다.

진성준 의원은 조세 형평성 관점에서 주식 양도소득세를 바라보고 있다. 진 의원은 “윤석열 정권 3년 세수펑크만 86조원이 넘었고 그 영향으로 올해 역시 세수결손이 예상되어 세입 경정까지 했다"면서 “윤석열 정권이 3년간 부자 감세로 훼손한 세입 기반을 복구하는 일이 우선"이라며 대주주 요건 '원상회복'을 강조했다.

“변동성 키운다" vs “주가엔 영향 없어"…대주주 기준 논쟁의 핵심 쟁점

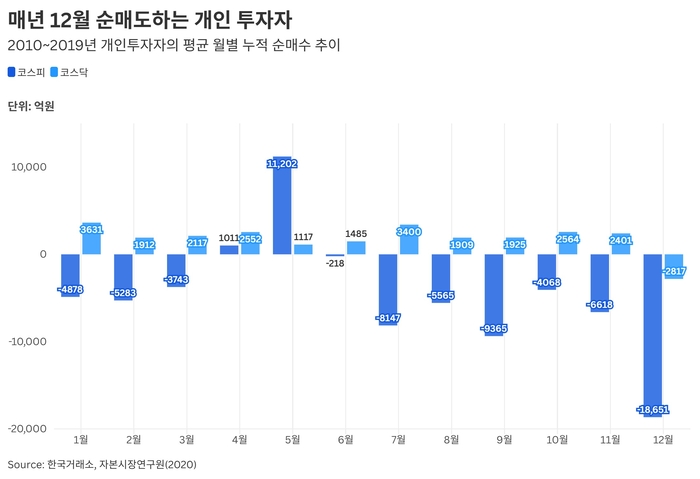

대주주 요건을 50억원으로 유지해야 한다는 쪽은 대주주 기준을 완화하면 주식시장에 불필요한 왜곡을 일으킨다고 주장한다. 실제 연구 결과를 보면, 개인 투자자는 매년 12월 주식을 팔고 이듬해 1월 주식을 다시 사들이는 행태를 보인다. 대주주의 판단 기준일인 12월말이 되기 전 주식을 팔고 이후 1월이 되면 다시 순매수로 전환해 원하는 주식비중을 이어가는 전략인 것이다. 황세운 자본시장연구원 연구위원은 “양도소득세 강화 방식이 주식 거래에 불필요한 변동성을 초래하고 투자자 거래 행태를 왜곡시켰다"고 분석했다.

▲개인투자자의 평균 월별 누적 순매수 추이

다만 시장 왜곡이 주가 하락으로 이어지는지는 확실치 않다는 반론도 있다. 기획재정부는 “대주주 기준이 바뀐 연도의 연말·연초 주가지수는 상승·하락이 혼재돼 있다"며 “2017년 말 대주주 기준을 강화했을 때 주가가 올랐고, 2023년 말 대주주 기준을 완화했을 때 주가가 하락했다"며 상관관계가 명확하지 않다고 설명했다.

금융투자업계 한 관계자는 “연말·연초의 수급 불균형은 주가 변동성을 인위적으로 확대시키는 원인이 될 수 있다"며 “충분한 논의 없이 대주주 요건을 갑작스레 확대하는 건 개인 투자자를 고려하지 않은 처사"라고 지적했다.

전문가들은 일본 사례를 참고하라고 조언했다. 한국조세재정연구원은 '자본이득과세제도의 정비에 관한 연구'에서 “일본은 우리와 마찬가지로 거래세 제도를 운영하다가 양도소득세 체계로 전환에 성공한 유일한 나라"라며 “일본은 주식에 대한 양도소득세제를 도입하기에 앞서 점진적으로 비과세 범위를 축소했다"고 설명했다.