해양이 인위적 CO₂ 배출 4분의1 흡수

해양폭염 등 바닷물 온도 급격한 상승

2023년 바다 흡수량 CO₂ 10억톤 감소

온난화 계속 땐 흡수원 역할 못할 수도

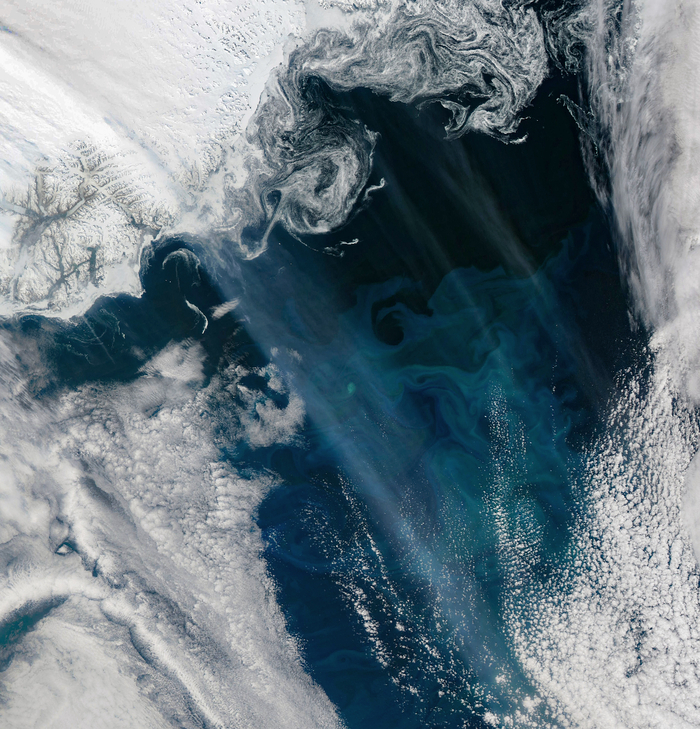

▲지난 6월 그린란드 남동부 해안에서 관찰된 식물성 플랑크톤 대량 증식. 바다 위로는 산불 연기가 번지고 있다. 식물성플랑크톤은 광합성을 통해 바닷물에 녹아있는 CO2를 흡수하는데, 사체가 바닥에 가라앉기 때문에 대기 중의 CO2를 제거하는 '생물학적 펌프' 역할을 한다. (사진: 미항공우주국(NASA))

인류가 배출하는 이산화탄소(CO₂)의 4분의 1을 흡수해 지구온난화를 늦춰주는 해양이지만 온난화로 바닷물 온도가 상승하면 CO₂를 흡수하는 양도 줄어들 것으로 우려되고 있다.

스위스 취리히 연방공과대학교 등 국제연구팀은 최근 '네이처 기후변화(Nature Climate Change)'에 발표한 논문에서 “해양 폭염(marine heatwave)로 기록적인 바닷물 온도가 상승했던 지난 2023년 해양의 CO₂ 흡수량이 10% 감소했다"고 밝혔다.

연구팀은 “2023년에 전세계 해양 표층 온도가 급격히 상승하면서 북대서양 등 여러 해역에서 기록적인 수준을 넘어섰다"면서 “특히 열대 태평양은 강력한 엘니뇨 현상으로 인해 수온이 많이 상승했다"고 지적했다.

연구팀은 전 세계 관측망의 해양 CO₂ 측정 결과를 바탕으로 해수온도의 급격한 상승이 해양의 CO₂ 흡수에 어떤 영향을 미쳤는지를 조사했다.

그 결과, 2023년 전 세계 비(非)극지 해양의 이산화탄소 흡수량은 예상보다 약 10% 줄어든 것으로 나타났다. 수치로는 약 0.28 페타그램 탄소(PgC, 1PgC=10억 톤 탄소)가 줄었다. 이는 대기 중으로 추가로 약 10억톤의 이산화탄소(CO₂)가 방출된 효과와 맞먹는다. 한국이 2024년 배출한 CO₂ 양 6억9158만톤의 1.4배 수준이다.

세계 해양은 매년 인위적으로 배출되는 CO₂의 약 4분의 1을 흡수해 지구 기후 시스템을 안정화하고 있다. 해양이 없었다면 대기 중 CO₂ 농도는 지금보다 훨씬 더 높았을 것이고, 지구 온난화는 이미 파리 기후협정에서 정한 1.5℃ 마지노선을 크게 초과했을 것이라고 전문가들은 판단하고 있다.

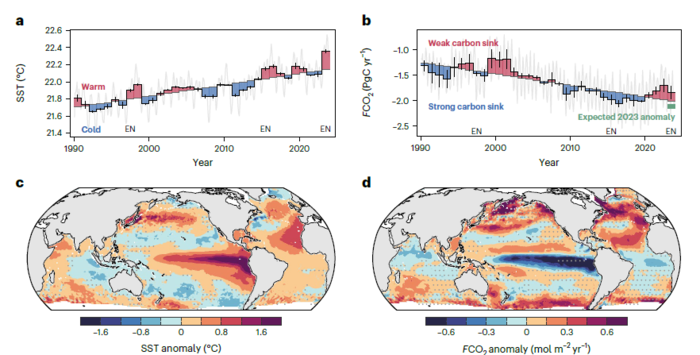

해수 온도와 CO2 흡수 추세

▲a. 지구온난화에 따라 바닷물 온도는 상승하는 추세를 보이고 있다. b. 대기 중 온실가스 농도가 상승함에 따라 바다가 흡수하는 CO2의 양도 증가하는 추세를 보이고 있다. 해양 흡수가 늘면서 대기중 CO2가 그만큼 줄었다는 것을 표시했다. 붉게 표시된 2023년의 경우는 과거보다 흡수량이 줄었음을 보여준다. c. 엘니뇨가 발생해 열대 동태평양의 수온이나 북서 태평양 등의 수온이 평상시보다 높았다. d. 엘니뇨 영향을 받는 해역은 온실가스 흡수가 늘어난 데 비해, 북태평양이나 북대서양 등 다른 해역은 온실가스 흡수가 줄어들었다. [자료: Nature Climate Change, 2025)

현재 인류는 매년 약 9~10 PgC의 탄소를 화석연료와 산업 활동으로 배출한다. 이 중 약 25%인 2.3~2.5 PgC를 바다가 흡수하면서 지구 온난화 속도를 늦추는 역할을 해왔다.

과학자들은 2023년 해양의 CO₂ 흡수량 감소 원인을 바다 표면 수온 상승에서 찾는다. 따뜻해진 바닷물은 CO₂를 잘 녹이지 못한다. 기체는 물이 따뜻할수록 덜 녹는다. 사이다를 데우면 탄산 가스가 빠져나가는 것과 같다.

2023년의 경우 북반구 아열대와 아한대 바다에서 CO₂ 방출(outgassing) 현상이 두드러졌다. 이에 비해 평소 CO₂를 많이 배출하는 열대 동태평양의 경우 2023년에 오히려 CO₂ 흡수를 높이는 역할을 했다.

엘니뇨 현상이 나타나면 열대 동태평양 해역에서 해류가 역전돼 따뜻한 표층수가 남미 연안에 쌓이고, 깊은 바다의 차갑고 CO₂가 풍부한 해수가 표면으로 올라오지 못해 CO₂를 거의 배출하지 않는다. 결과적으로 엘니뇨는 해수 온도를 높이는 작용을 함에도 불구하고 CO₂ 흡수를 높이는 역할을 한다.

연구팀은 해양이 CO₂를 흡수하거나 방출하는 것이 단순하지만 않다고 말한다. 온도에만 의존하지 않는다는 것이다. 실제로 수온 상승으로 인한 CO₂ 용해도 감소만 고려한다면, 2023년 고온으로 인한 CO₂ 방출량은 10배 이상 증가했어야 하고, 그렇게 됐다면 전 세계 해양 탄소 흡수원이 거의 완전히 붕괴되었을 것이다. 실제로는 흡수원이 10%만 감소했다.

연구팀은 수층이 안정적인 상태, 즉 성층화 현상로 인해 CO₂가 풍부한 물이 심층에서 표층으로 상승하는 것이 막혔고, 한편으로는 식물플랑크톤이 DIC를 흡수해 심해로 지속적으로 운반하면서 표층의 CO₂를 줄인 덕분에 대기 중의 CO₂가 흡수될 수 있었다고 설명했다. 빛이 닿는 층의 광합성 생물이 CO₂를 흡수하고 성장한 후 죽어 심해로 가라앉는 과정을 '생물학적 펌프'라고 한다.

취리히 연방공과대 환경물리학 교수인 니콜라스 그루버는 “결과적으로 2023년의 극심한 기온에 대한 해양의 반응은 온도로 인한 가스 방출과 용존 CO₂의 흡수 사이의 끊임없는 줄다리기 결과로 이해될 수 있다"고 말했다.

연구팀은 “아직은 해양이 여전히 많은 CO₂를 흡수하고는 있지만, 이 중요한 탄소 흡수원의 미래에 어떻게 발전할지는 불확실하다"면서 “장기적으로 지구 온난화나 더 극단적인 해수면 온도 상승이 이어질 경우, 바다의 탄소 흡수 기능이 지속적으로 약화될 수 있다"고 경고했다.

2023년 기록적인 고온 이후 전 세계 해양은 거의 식지 않았고 지구는 계속해서 온난화되고 있다. 해양폭염은 점점 더 빈번해지고 강해지고 있다. 바다가 더 이상 안정적인 '지구의 완충 장치' 역할을 하지 못한다면, 인류의 온실가스 감축 노력은 더욱 절실해질 수밖에 없다는 것이다.