EU 배터리 규제 시행 지연 속 불확실성 확대

올 2월 시행에서 내년으로 1년 이상 늦춰질 듯

CBAM과 맞물려 한국 기업 대응 전략 필요

탄소 데이터 확보, 공급망 탈탄소 추진 시급

▲독일 크레펠트에 있는 재활용 회사 아큐렉(Accurec)의 직원이 폐기된 리튬 이온 자동차 배터리를 재활용하기 위해 분해하고 있다. (사진 /로이터-연합뉴스)

유럽연합(EU)이 전기차 시대의 핵심 동력원인 배터리에 대해 전례 없는 강도 높은 규제 도입을 추진하고 있어 새로운 무역 장벽으로 작동할 전망이다.

더욱이 배터리를 규제하는 관련법 시행이 늦어지면서 불확실성을 키우고 있어 한국 기업으로서는 철저한 대응이 필요한 상황이다.

EU 배터리 규정(2023/1542)은 배터리의 지속 가능성과 안전성, 재활용성을 강화할 목적으로 제정됐고, 지난 2023년 7월 발효됐다. 탄소국경조정제도(CBAM)과 마찬가지로 겉으로는 환경 보호와 산업 혁신을 내세우지만, 사실상 유럽 시장 진입을 좌우하는 새로운 무역 장벽이 될 것이라는 견해도 많다.

이런 가운데 최근 독일계 글로벌 인증·검증 기관 TÜV SÜD 그룹 영국 지사와 영국 뉴캐슬대학 틴달 기후 변화 연구 센터 등에 소속된 연구진들이 '네이처 에너지(Nature Energy)' 저널에 게재한 기고문이 눈길을 끈다. 이들은 기고문에서 “EU 배터리 탄소발자국(Carbon Footprint, CF) 규정이 긴급히 정비될 필요가 있다"고 경고했다.

◇탄소발자국 보고, 단순 규제가 아니다

EU 배터리 규제의 핵심은 배터리의 전 과정(Life-cycle)에 걸친 탄소발자국(carbon footprint) 공개와 검증이다. 전기차(EV) 배터리부터 시작해 산업용·경량 운송수단(LMT) 배터리까지 적용된다. 생산· 조립·물류·사용·재활용 등 전주기 온실가스 배출량을 정량적으로 산출해 제출해야 한다.

일정 단계 이후에는 단순 보고를 넘어, 탄소 성능 등급 부여(2026년 예정)와 최대 허용 배출치(2028년 예정)로 이어질 예정이다

이는 곧 “탄소 배출량이 높은 배터리는 유럽 시장에서 팔 수 없다"는 뜻이다. 즉, 환경 규제인 동시에 사실상의 시장 진입 장벽이 될 수도 있다.

▲전기 자동차용 배터리. (사진=LG에너지솔루션)

◇규제 지연이 부른 혼란

더 큰 문제는 규제 시행의 세부 지침인 위임 법률(Delegated Act) 확정이 늦어지고 있다는 점이다.

원래 EV 배터리의 탄소발자국 보고 의무화는 2025년 2월 시작될 예정이었지만, 위임 법률이 아직 초안 단계에 머물러 시행이 최소 1년 이상 늦춰졌다. 세부 규정(탄소발자국 측정 방법 등)이 확정되지 않아 기업이 어떤 방식으로 데이터를 산출하고 보고해야 할지 불확실한 상황이다.

시행 지연은 다양한 혼란을 낳고 있다. 산업계와 완성차 업체(OEM)에서는 계약과 투자를 미루며 불확실성에 발목이 잡혔다. 연구개발(R&D) 커뮤니티에서는 어떤 배터리 기술이 규제에 부합할지 불명확해, 연구 방향을 정하기도 어려운 실정이다. 제3자 검증기관 역시 검증 기준이 명확하지 않아 인증 체계를 계속 수정해야 한다.

결국, EU가 탈탄소화와 지속가능성을 내세우면서도 법적 불확실성을 초래했고, 그로 인해 시장이 흔들리는 아이러니가 발생하고 있는 셈이다.

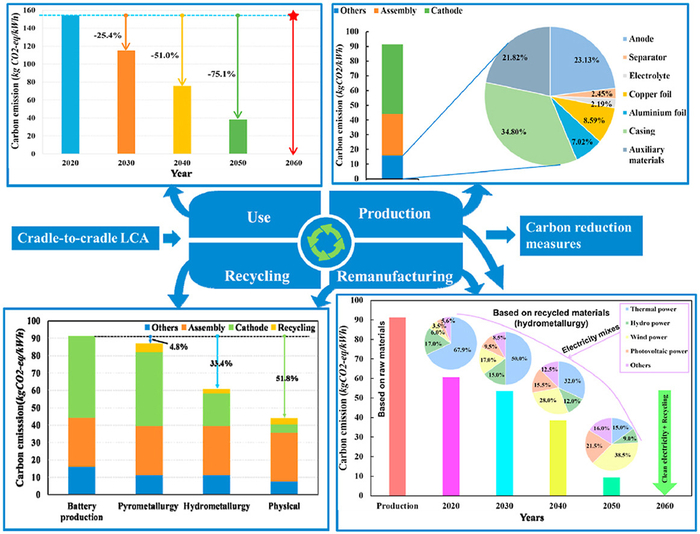

▲배터리에 대해 전과정 평가(LCA)를 진행한 사례. (자료= Quanwei Chen 등. 2022. Journal of Cleaner Production)

◇CBAM과 '탄소 장벽'의 이중 압박

EU는 이미 철강·알루미늄·시멘트 등에 탄소국경조정제도(CBAM)를 시행하고 있다. CBAM은 수입품의 내재 탄소 배출량에 따라 추가 비용을 부과한다. 배터리는 현재 CBAM 직접 적용 대상은 아니지만, 이번 EU 배터리 규제는 사실상 배터리 버전 CBAM이라 할 수 있다.

CBAM은 해당 5개 분야 제품에 대해 탄소세를 부과하는 방식이고, 배터리 규제는 탄소 인증 및 허용치를 설정한 방식이라는 점에서 차이가 있기는 하다.

하지만, 결과는 동일하다. 탄소가 높으면 시장 접근이 제한된다는 것이다. 나아가, 향후 CBAM이 배터리 원재료(예: 니켈, 리튬 정제품)까지 확대될 경우 한국 기업의 부담은 배로 늘어날 수 있다

▲지난 10일 경기 고양 킨텍스에서 열린 2025 이차전지 소재·부품 및 장비전에서 한 참가업체가 방전되거나 폐배터리를 재활용하는 기술을 홍보하고 있다. (연합뉴스)

◇한국 기업의 대응 전략

한국은 LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK온 등 세계적인 배터리 제조사들을 보유하고 있다. 이들은 유럽 완성차 업체와 밀접하게 협력해왔지만, 이제 단순한 기술 경쟁력을 넘어 탄소 경쟁력까지 요구받고 있다.

특히 EU 규제는 원재료 채굴–정제–제조–물류–재활용까지 전 과정을 추적한다. 배터리 셀만 잘 만들어서는 소용이 없고, 공급망 전반의 탄소 데이터를 투명하게 확보해야 한다.

'네이처 에너지'에 실린 기고문에서 언급한 것처럼 한국 기업 역시 지금부터 적극적으로 움직일 필요가 있다. 한국 기업이 세울 수 있는 전략으로는 다음과 같은 것이 있다.

▶공급망 탈탄소화: 원재료 공급업체와 협력해 재생에너지 활용을 확대하고, ESG(환경·사회·지배구조) 기준을 충족하는 채굴 기업과 장기 계약 체결해야 한다.

▶전주기 탄소 데이터 확보: 니켈·리튬·코발트 등 원재료 공급망에서부터 공장 운영, 물류까지 정량적 데이터를 확보해야 한다.

▶LCA(전과정평가) 체계 구축: ISO(국제표준화기구) 14040/44 등 국제 표준에 맞춘 평가 체계를 도입하고, 자체 LCA 데이터베이스를 보유할 필요가 있다.

▶국제 인증·검증 네트워크 확보: EU는 제3자 인증기관의 검증을 요구할 예정이므로 국제적으로 인정받는 시스템을 찾아 의뢰하는 것이 필수적이다. TÜV, SGS 등 글로벌 검증기관과 협력에 나서야 하다. 장기적으로는 한국 내 자체 인증기관 육성도 필요하다.

▶재활용 및 순환경제 투자: 폐배터리에서 원재료를 회수·재사용하는 것을 확대해야 한다. 이를 통해 탄소발자국을 줄여야 한다. 나아가서 유럽 내에 폐배터리 재활용 거점을 마련함으로써 EU 규제와 시장 니즈를 동시에 충족할 필요가 있다.

◇“탄소 경쟁력 없이는 유럽 진출도 없다"

EU의 배터리 규제는 환경 규제를 넘어선 신(新) 통상 규범이다. 이미 CBAM으로 철강·시멘트 업계가 큰 부담을 겪듯, 배터리 업계에도 곧 '탄소 장벽'이 본격적으로 등장할 전망이다.

한국 배터리 기업들이 기술력에서 앞서 있다고 해서 자만할 수는 없다. 지금부터 탄소 데이터를 확보하고, 공급망을 친환경적으로 바꾸며, 순환경제 전략을 강화해야만 유럽 시장에서 주도권을 유지할 수 있기 때문이다.