시멘트에 나노탄소검댕 뿌리는 기술

건축 구조물 자체가 거대한 배터리로

건물 안전성까지 동시에 모니터링

ESS 안전 문제까지 해결할 미래기술

▲콘크리트에 전류가 흐르는 것을 보여주는 이미지. (사진=MIT)

세계에서 가장 널리 사용되는 건축 자재인 콘크리트가 이제는 전기를 저장하는 '슈퍼 배터리' 역할을 할 날도 머지않았다. 미국 매사추세츠 공과대학교(MIT) 연구진이 개발한 '전자 전도성 탄소 콘크리트(ecˆ3, electron-conducting carbon concrete)' 기술은 건축물의 기둥, 벽, 슬래브 등 구조 요소 자체가 에너지 저장 장치 역할을 하도록 한 것으로, 건축과 에너지 시스템의 융합이라는 획기적인 발전을 이뤘다는 평을 받고 있다.

최근 미국국립과학원회보(PNAS)에 논문으로 발표된 이 기술은 단순한 실험 단계를 넘어, 실제 건축 환경에 적용가능한 확장성과 안정성을 입증, 청정에너지 시대의 핵심 인프라가 될 잠재력을 보여줬다.

▲콘크리트가 전기를 저장했다 다시 꺼내 사용할 수 있는 배터리 역할을 할 수 있다. (자료=챗GPT 이미지)

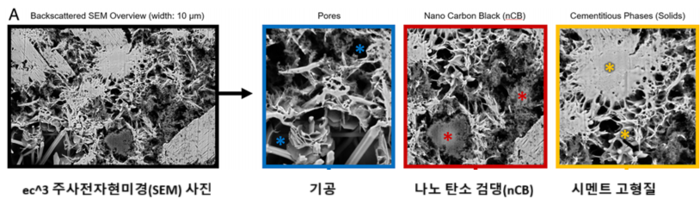

▲콘크리트 배터리의 주사전자현미경(SEM) 사진. (자료=MIT)

◇획기적인 기술: 구조적 강도와 에너지 저장을 동시에

ecˆ3는 기계적 강건함과 전기화학적 에너지 저장 능력을 결합한 다기능성 시멘트 기반 복합 재료다. 이 기술은 수퍼커패시터(supercapacitor) 원리를 이용하는데, 기존 콘크리트 혼합물에 나노-탄소검댕(nano-carbon black, nCB) 입자를 뿌려 전기가 통하는 구조를 만드는 것이다.

기존에도 ecˆ3가 있었지만, 이번 연구를 통해 수퍼커패시터의 에너지 밀도를 10배나 증가시키는 데 성공했다. 특히, 상업용 슈퍼커패시터에 사용되는 유기 전해질을 적용, 단일 셀에서 최대 2.7V의 고전압을 달성했다. 이는 기존의 수계 전해질 시스템보다 거의 7배 높은 에너지 밀도(최대 2207Wh/㎥)를 기록했다.

에너지 저장 능력의 핵심은 콘크리트 내부의 나노 탄소 네트워크 구조다. 핵심은 전도성 재료를 시멘트에 섞는 과정이다. 기본 바탕은 일반 포틀랜드 시멘트지만, 여기에 nCB를 약 13% 비율로 넣어 콘크리트 내부에 전도성 네트워크를 만든다. 이 미세한 탄소 입자들이 시멘트 매트릭스 전체에 분산되면서, 전기가 통하는 길이 생긴다.

또한 연구진은 전해질 침투 문제를 해결하기 위해 '현장 주입(cast-in) 방식'을 도입했다. 기존처럼 콘크리트를 굳힌 뒤 전해질에 담그는 대신, 염화칼륨(KCl) 용액을 혼합수에 미리 섞어 타설하는 방식이다. 이렇게 하면 전해질이 콘크리트 속 기공에 자연스럽게 퍼지며, 제조 시간도 단축된다.

마지막으로 모르타르(시멘트+모래)를 추가해 기계적 강도를 높였다. 모래는 전기화학적으로는 중립이지만 구조적 강성을 강화해, 실제 건축에 사용할 수 있는 '구조용 슈퍼커패시터' 재료로 발전시킬 수 있게 했다.

연구팀이 이 네트워크를 3차원 나노 규모로 시각화한 결과, nCB 입자는 섬유 모양의 프랙탈 구조(fractal-like structure)를 형성했다. 시멘트 매트릭스를 관통하고, 전해질이 침투할 수 있는 기공 공간 근처에 우선적으로 위치하는 것이 확인됐다. 이러한 '기공 네트워크 인접성'은 이온-전자 결합 효율을 높여 강력한 에너지 저장 능력을 보장한다.

전문가들은 “이 기술이 상용화되면 건물 벽, 다리, 도로 등 모든 구조물이 전기를 저장하고 활용하는 새로운 에너지 인프라로 변모할 것"이라고 전망한다.

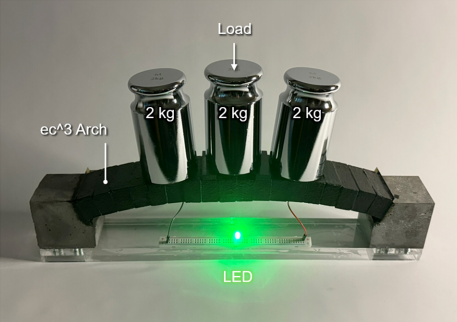

▲ecˆ3 기반 아치 구조. LED에 전원을 공급하는 동안 구조적 하중에 따라 LED 광도가 변하는 점을 활용하면 구조물 안전성을 모니터링도 가능하다. (사진=MIT)

◇구조물에 내장된 '스마트' 기능과 안전성 문제 해결

이 기술은 단순히 에너지를 저장하는 것을 넘어, 미래 인프라의 중요한 요구 사항인 안전성과 지속 가능성 측면에서도 주목받고 있다.

특히, 현재 널리 쓰이는 리튬 이온 배터리의 단점을 보완했다. 리튬 이온 배터리는 높은 에너지 밀도를 자랑하지만, 높은 비용, 안전 문제(화재 위험 등), 상대적으로 짧은 수명, 그리고 리튬·코발트·니켈과 같은 희소 자원에 대한 의존성이라는 단점을 가지고 있다.

이에 비해 ecˆ3는 풍부하고 저렴한 원자재(시멘트 및 탄소 검정)를 사용한다. 수퍼커패시터로서 급속 충방전 주기와 긴 사이클 수명이라는 장점도 제공한다.

연구팀은 중성 염 용액(염화칼륨, KCl) 외에도, 해안 지역 적용을 위한 해수와 유사한 염화나트륨(NaCl) 전해질을 성공적으로 사용했다. 또한, 높은 pH를 유지해 철근 콘크리트 구조물의 부식 위험을 완화할 수 있는 수산화칼륨(KOH) 전해질도 호환 가능함을 입증했다. 이는 특정 부식 위험이 있는 환경에서 콘크리트의 내구성을 유지하는 데 도움이 된다.

연구팀은 실제 하중을 지탱하는 아치형 프로토타입을 제작했다. 이 아치 구조물은 하중을 지탱함과 동시에 발광다이오드(LED) 조명에 전력을 공급하도록 했다. 특이하게 이 아치에 기계적 하중(압축 하중)을 가했을 때 LED의 밝기가 변동하는 현상이 관찰됐다.

연구팀은 “이러한 현상은 응력으로 인한 장치 내 접촉 저항 또는 전하 분포의 변화에서 비롯된 것으로 추정된다"면서 “이는 구조적 수퍼커패시터가 잠재적으로 실시간 구조물의 건전성 모니터링하는 데 사용될 수 있음을 시사한다"고 밝혔다.

◇고대 로마의 건축 혁신을 미래 기술로

ecˆ3 기술의 가장 큰 장점 중 하나는 확장성이다. 연구팀은 전극 두께와 셀 개수에 따라 에너지 저장 용량이 선형적으로 비례하고, 예측 가능하게 확장된다는 것을 광범위한 실험 데이터로 검증했다.

연구팀은 전극 제작 시간을 단축하기 위해 전해질을 미리 혼합수에 넣어 주조하는 '주입형 전해질(cast-in electrolyte)' 방법을 개발했다. 이는 두꺼운 모놀리식(monolithic) 전극을 제조하는 데 매우 중요하며, 대규모 적용의 실현 가능성을 높였다. 여기서 모노리식 전극이란 콘크리트 자체가 전극 역할을 하게 만든 구조를 말한다. 금속 집전체나 별도 코팅층이 필요 없는, 콘크리트가 구조체이자 전극인 '일체형 전극 구조'인 셈이다.

ecˆ3 기술은 인류 역사상 가장 위대한 건축 혁신 중 하나였던 고대 로마의 건축 원리를 현대에 되살려냈다.

로마인들은 철근이나 강선을 사용하지 않고도, 돌과 콘크리트의 압축력만으로 거대한 건축물을 세웠다. 돔과 아치, 기둥 구조를 통해 재료가 가장 잘 버틸 수 있는 방향으로 하중을 분산시켰기 때문이다. 덕분에 그들은 최소한의 재료로도 튼튼하고 아름다운 건물을 지을 수 있었다. ecˆ3 기술 역시 이러한 원리를 현대 기술과 결합해, 재료의 효율성과 건축적 비전을 함께 구현하고 있다. 즉, 콘크리트의 물리적 특성을 적극적으로 활용해 구조적 안정성과 지속가능성을 동시에 추구한다.

ecˆ3는 전 세계적으로 풍부한 원자재를 활용하여, 하중을 지탱할 뿐만 아니라 에너지를 저장하는 다기능성 건축 자재 시스템을 구현함으로써 새로운 건축 패러다임을 예고하고 있다.